いなり寿司は日本人にとって馴染み深い、老若男女に大人気のお寿司であり、お花見や運動会、行事食や日常の食事など、さまざまなシーンで食べられています。

いなり寿司の魅力は、何と言っても「手軽さ」と「懐かしさ」。フワフワのすし飯が入った甘じょっぱい油揚げをほおばると、いろんな思い出が浮かんでくるでしょう。

そんな日本の食文化に深く根ざしたいなり寿司ですが、「油揚げの寿司」なのでヴィーガン対応だと思われています。

しかし実際は油揚げを煮付ける際に、動物性の原料(かつおダシなど)を使用することもあるので、「ヴィーガン対応」と言い切ることはできません。

そのため、ヴィーガンが安心していなり寿司を食べるには、自分で作るのが一番懸命な方法なのです。

いなり寿司は、驚くほど簡単にできます。動物性原料の含まれていない市販のいなりの皮を探して買う必要は、もうありません。

ぜひ、今回ご紹介する「ヴィーガンいなり寿司」をお試しいただき、お弁当や行事食にお役立てください。

- 料理人

- ヴィーガン歴15年以上

- NZ国立Toi Ohomai工科大学とWaikato工科大学で2年間料理を学び、同国のレストランで4年間修業

ヴィーガンいなり寿司の材料(8個分)

【いなりの皮の煮汁】

- 油揚げ:4枚

- 水:200g

- 昆布だし:小さじ1/4(1g)

- 素焚糖:大さじ3(30g)

- 醤油:大さじ1と1/2(20g)

- 本みりん:大さじ2(30g)

【酢飯】

- 米酢:大さじ4(60g)

- 素焚糖:大さじ2(20g)

- 自然塩:小さじ1/2(3g)

- 昆布だし:小さじ1/4(1g)

- 白ごま:大さじ1(10g)

- ご飯:400g

作り方① 油揚げの袋をつくる

油揚げは湯通しする必要はありません。まな板の上に乗せて、キッチンペーパーで両面に浮いている油を軽く押して拭くだけでOKです。

油揚げを真ん中から切って半分にし、中を開いて袋をつくります。このとき中身がくっついて剝がれにくければ、油揚げの表面を菜箸などを使ってコロコロと転がすと剝がれやすくなります。

作り方②油揚げを煮る

中くらいの鍋に油揚げを並べて入れます。なるべく重ならないようにしてください。

「いなりの皮の煮汁」の材料を別容器に入れてよく混ぜてから鍋に加え、中火にかけて沸騰させます。

油揚げに穴を開けないように気をつけながらひっくり返し、弱火にして煮汁がほとんどなくなるまで、約10分ほど煮詰めます。油揚げを一度ひっくり返しているので、落し蓋は必要ありません。

もし「ひっくり返したら油揚げを破りそう・・・」という場合は、落し蓋をして煮詰めてください。落し蓋がない場合は、ところどころ穴を開けたクッキングシートで代用できます。

煮汁が無くなったら火からおろして、そのまま冷まします。

作り方③ 酢飯をつくる

別容器にすし酢の材料(酢、素焚糖、塩、昆布だし)入れて、よく混ぜ溶かします。

炊きたてのご飯にすし酢を回しかけ、しゃもじで切り混ぜます。ご飯の量が少ないのでうちわで扇ぐ必要はありません。最後にごまを振りかけて混ぜておきます。

冷めたら1個40gの大きさに丸めます。このときギューっと握らずに、ふんわりとまとめる感じで握ってください。

もし炊きたてのご飯ではない場合は、一度レンジで熱々に温めてからすし酢を加えてください。

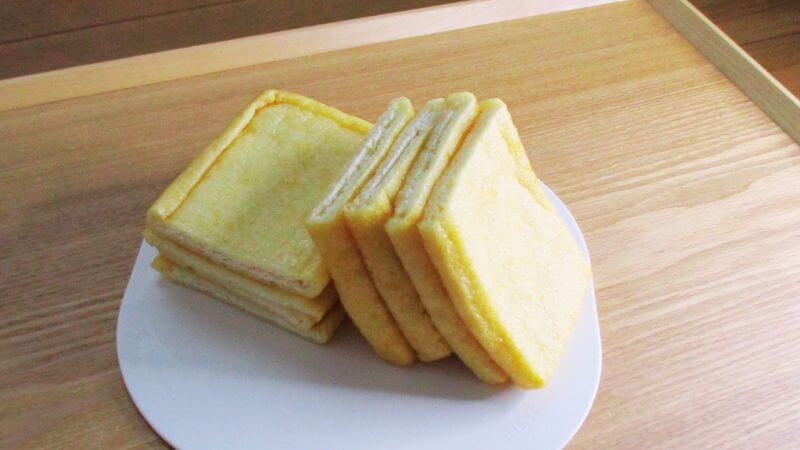

作り方④ 酢飯を油揚げに詰める

油揚げを開き、中に丸めた酢飯を入れ、隅の方までごはんが行きわたるように軽く崩します。

下に余った分の油揚げは折りたたみ、形を整えて出来上がりです。

まとめ:ヴィーガンいなり寿司をつくってみよう!

日本人の生活に深く根ざした「いなり寿司」は、ヴィーガンでも思う存分楽しむことができます。

酢飯に紅ショウガやゆかり、大葉やたくあんのみじん切りなどを入れても、美味しく召し上がれますのでお試しください。

これからも、さまざまな「簡単に作れるヴィーガンレシピ」をご紹介していきますので、『菜食双子』にまた遊びに来てくださいね。

双子

双子いなり寿司が余ったら、次の日フライパンで両面こんがり焼いて「焼きいなり」にしても美味しいよ。試してみてね!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。